vendredi 13 novembre 2020 | Article

Par Foucauld. Novembre 2020.

Je ne suis pas biologiste et je n’ai rien a priori contre la notion d’adaptation lorsqu’elle vise à décrire les phénomènes naturels. Je me crispe, en revanche, quand je la vois érigée en nouvel impératif moral universel : « Adaptons-nous au confinement » ; « Adaptons-nous au masque » ; « Adaptons-nous aux gestes barrières »… Pourquoi assiste-t-on à cet usage de l’idée d’adaptation ? Quels dangers cela fait-il apparaître ?

Une hypothèse en guise de réponse à la première question : en parlant d’« adaptation » (plutôt que d’obéissance aux mesures ou d’acceptation des ordres, par exemple), on veut faire de la crise sanitaire et de sa gestion par les États un problème d’ordre naturel et non une question historique et politique. « La nature nous joue un vilain tour, nous n’avons pas le choix, il faut agir comme nous agissons », voulons-nous penser. Cette naturalisation de la crise peut engendrer la neutralisation du débat public. Cette dernière, certes loin d’être totale, a des effets vigoureux : beaucoup n’osent plus émettre certains doutes ou questionnements, intimidés par le fléau que la société affronte et les énormes moyens qu’elle mobilise.

Finalement, en parlant d’adaptation, on atténue un petit peu l’humiliation d’avoir à subir un mode de vie amputé. Autant affronter la fatalité donne une bonne image de soi-même, autant il est désagréable de se sentir comme un pion sur l’échiquier de l’Histoire… Il serait à mon avis exagéré de voir dans ce triomphe du vocabulaire de l’adaptation le signe d’un pouvoir manipulateur. Je crois plutôt que cela met en lumière le fait que nous sommes collectivement portés – et bien sûr à des degrés et avec des effets très variables sur les personnes – à naturaliser la crise que nous traversons. Dans ce processus, les discours et actions de l’État sont autant les déclencheurs que les relais de notre propre attitude. Cela ne signifie pas que, parmi les conséquences choquantes de la crise, il n’y ait la consolidation des positions de puissance, notamment économiques, et l’extension d’une logique sécuritaire déjà bien ancrée. Ce sont ces conséquences qui nourrissent les haines sociales aussi bien que les désirs sincères et légitimes de transformation sociale.

Abordons notre seconde question : quels dangers la diffusion de l’impératif d’adaptation nous fait-il encourir ? J’en décèle deux principaux. Le premier est que nous le prenions comme un prétexte à l’abandon pur et simple de la création de fraternité. Cette tendance est d’autant plus menaçante que la société moderne est déjà polarisée par l’économie et par la sphère du foyer, deux domaines de l’existence humaine que les Grecs de l’Antiquité jugeaient insuffisantes à procurer une « vie bonne », parce qu’exclues de la participation à la décision politique. Sur ce point, le mode de vie amputé que nous subissons actuellement est comme l’élargissement paroxystique d’une réalité déjà largement présente avant la crise.

L’autre risque est que l’exigence d’adaptation, couplée à l’usure psychologique découlant de la situation et au désespoir politique émanant de notre incapacité à réformer nos structures de vie collective, tuent toute velléité de révolte devant l’état des choses. L’adaptation pratique masque alors une acceptation éthique – celle de l’injustice, par exemple. La conscience se fait plus végétative, une espèce d’apathie l’enrobe, que l’on compense médiocrement par un besoin accru de « sensations » fortes et violentes (car l’apathie spirituelle peut bien se conjuguer avec la pulsion corporelle !). Ce risque ne doit pas pour autant nous conduire à rejeter toutes les lois sanitaires en vigueur. La critique de l’impératif de l’adaptation ne conduit pas forcément à la désobéissance.

À l’état d’incertitude sur la conduite à adopter qui est le nôtre (du moins qui est le mien et, je crois, celui de nombreuses personnes), il serait bon de répondre par des actions qui contrecarrent les tendances à l’isolement, à l’enfoncement dans la misère pour certains, au désespoir. L’imaginaire de l’adaptation est proche de celui de la passivité devant l’arbitraire naturel. Dans son sillon se trouve l’esprit de renoncement : ne nous adaptons pas !

Cet article a initialement été publié sur le site du magazine d’actualité La Vie : https://www.lavie.fr/idees/debats/face-au-covid-19-ne-nous-adaptons-pas-68617.php

Prolongements : quelques réflexions à partir de la gestion de la crise sanitaire

1. Sur les motifs de l’action de l’Etat

Peut-être suis-je naïf mais je pense que l’intention principale du pouvoir politique, en nous imposant les mesures actuelles (confinement, couvre-feu, protocoles sanitaires etc), est bien de « protéger les plus faibles » et de « sauver des vies ».

En première analyse, cela est rassurant car cela montre que notre société est moins entièrement acquise au capitalisme libéral que nous le pensions. Très rapidement, cependant, ce point de vue demande à être nuancé, et cela pour plusieurs raisons. Premièrement : une intention, même louable, peut avoir des effets désastreux. C’est ce qu’on observe en constatant que les mesures en vigueur ont aussi un coût en termes de vies humaines, certes moins visibles que celles décomptées chaque jour dans le cadre du Covid-19. Qu’on pense par exemple à l’augmentation des souffrances psychiques. Deuxièmement : sans basculer dans la pensée du soupçon, on peut raisonnablement concevoir que les choix politiques sont influencés par l’importance électorale de la partie la plus âgée de la population. Des fuites provenant des ministères et relayées dans divers articles ces derniers jours le laissent du moins penser. Troisièmement : dans l’ombre d’une intention louable peuvent se déployer des objectifs beaucoup plus dangereux et moins avouables. C’est ici que les réflexions du philosophe italien Giorgio Agamben me semblent pertinentes. Il montre que nous vivons, dans les pays d’Europe occidentale, une banalisation de « l’Etat d’exception » qui permet au pouvoir exécutif, notamment au nom de l’impératif de sécurité, de prendre des mesures contraires aux libertés dont nous affirmons être les champions.

2. Sur l’attitude française devant l’action de « l’Etat-providence »

Je suis frappé – et ce n’est pas la première fois – devant le paradoxe qui est le nôtre en tant que peuple : prompts à accuser l’Etat d’inefficacité, nous ne cessons pourtant de réclamer son intervention. Notre critique à son égard ne vise que rarement sa légitimité, elle se limite à décrier ses méthodes d’exécution. Nous sommes partagés entre un tempérament anarchisant et un comportement légaliste, entre l’impression désagréable « d’être pris pour des moutons » et « infantilisés » et une sorte de mystique institutionnelle qui nous conduit en fin de compte à nous montrer dociles et obéissants. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet sur l’écart frappant entre les faits et la représentation « frondeuse » que l’on se fait de nous-mêmes.

Je n’ai pas la prétention de donner la clé de ce mystère qui est sans doute situé à la croisée de nombreux domaines : historique, politique, moral voire théologique (sur ce dernier point : car notre conception de « Dieu » a certainement influencé, en France, nos exigences et nos attentes envers l’Etat, ce qu’indique l’expression même « d’Etat-providence). Dans tous les cas, il me paraît difficilement contestable d’affirmer que cette crise sanitaire montre à quel point notre étatisme séculaire est intériorisé, comment il habite les fibres de notre conscience politique et sociale, comment il façonne même notre définition même de la liberté…

Quel objet étrange que l’Etat en France ! Outil de domestication des identités particulières, instrument de normalisation des conduites, moyen de domination juridique et économique. Mais aussi : dépositaire, par les institutions qu’il organise, de finalités de bien commun (école, santé…) auxquelles nous sommes logiquement attachés. Cela explique qu’en France la critique de l’Etat est promptement soupçonnée d’accointance avec le libéralisme inégalitaire. En tant qu’esprit républicain, un Français a dans son esprit l’équation suivante : Etat = République = Lumières = Raison = Droits de l’Homme = Universalisme = Droits sociaux. En tant que citoyen concerné par l’organisation de la société et avide de liberté et de justice, il sent bien ce que cette équation a de simplificateur et de mensonger et qu’il faudrait, à la fois pour se rendre réellement acteur de la vie collective et pour se donner la chance de réaliser véritablement les idéaux démocratiques de liberté et de justice, revisiter de fond en comble nos attentes et les prérogatives de l’Etat.

3. Sur la question de la mort

Nos sociétés sont démographiquement vieillissantes et moralement habitées par l’idéal de la maximisation de la vie biologique. Cela conduit fatalement à un engorgement des systèmes de santé, même en France où l’hôpital public est particulièrement réputé. Certes, il pourrait être mieux doté, mais même en augmentant ses moyens je pense qu’on se heurterait, à un moment donné, à cette difficulté. Les discours, assez nombreux actuellement, soulignant que nous devons retrouver une sagesse et une acception devant la mort m’intéressent mais me mettent en même temps mal à l’aise. Peut-être parce que je sens que tout en étant porteurs d’une vérité, ils peuvent être facilement utilisés pour justifier des politiques publiques injustes. Nous savons déjà que nous ne sommes pas à égalité devant la mort. La mort ne dépend pas seulement de facteurs biologiques comme on se plaît souvent à le dire, elle est un phénomène éminemment social déterminé par des paramètres modifiables politiquement (conditions de travail et de logement, habitudes de consommation etc) Dès lors le défi est le suivant : redonner de la place à une approche spirituelle de la mort, renouveler notre conscience de la mort, tout en se gardant d’évacuer de celle-ci la dimension tragique et la dimension sociale.

vendredi 6 novembre 2020 | Article

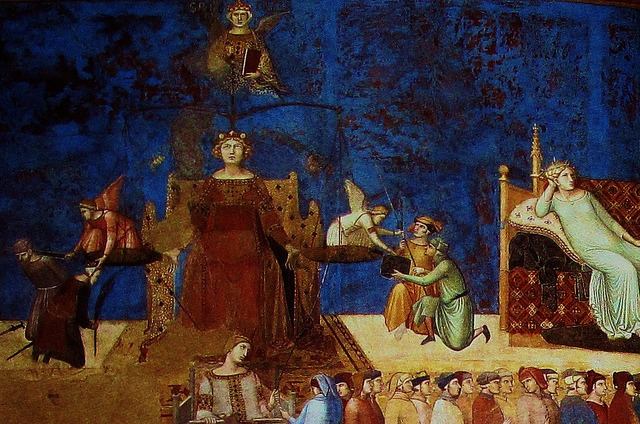

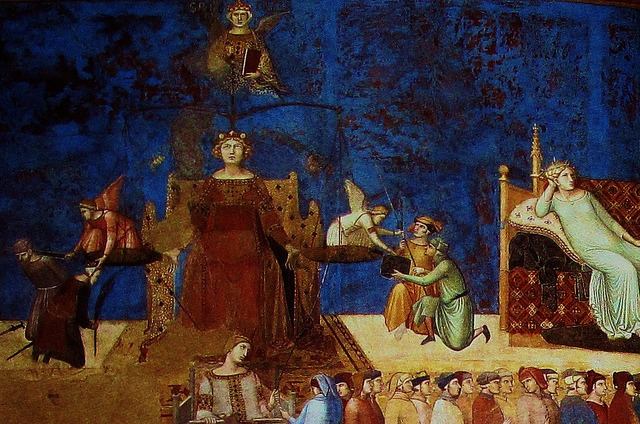

Allégorie de la justice, détail de la fresque “Allégorie et effets du Bon et du Mauvais Gouvernement”, Lorenzetti (1338-1339, Sienne)

Texte écrit par Marie-Nil, membre du Dorothy, le 6 novembre 2020

Les réactions peuvent être envoyées à l’adresse suivante : bonjour@ledorothy.fr

.

Le

Dorothy porte le nom de Dorothy Day,

militante catholique américaine qui, après sa conversion, a pris au sérieux la

doctrine sociale de l’Église et créé le Catholic

worker movement. C’est un café associatif chrétien, juché sur les hauteurs

de Ménilmontant, et ouvert à tous, inconditionnellement. Derrière une petite

porte rouge se tiennent, du lundi au dimanche, aussi bien des permanences

associatives que des ateliers d’artistes, un café, un atelier de menuiserie et

des soirées de conférences. S’y croisent et s’y enchevêtrent ainsi les

différents mondes de notre quartier, tout comme les différents mondes que

chacun porte en lui-même.

La

vie qui s’y déploie est de nature politique, au sens où elle crée du commun là

où, souvent, il n’y en pas. Une vie commune, à égalité, entre des personnes qui

vivent à la rue, n’ont pas de papiers, souffrent de maladies physiques ou

psychiques, cherchent tout simplement à vivre davantage auprès des autres dans

une société où tout nous conduit, inexorablement, à la seule promotion de nos

intérêts et à l’acceptation, au mieux désabusée et au pire cynique, du jeu des

rapports de force.

Cette

vie politique a un horizon universel – non que nous soyons

mégalomanes ! mais dans la mesure où elle est, par nature, ouverte à

tous, et ceci de façon active, c’est-à-dire en veillant à ce que chacun puisse

y trouver sa juste place et, qu’à sa façon, il respecte le lieu et contribue à

sa croissance. Concrètement, qu’il soit croyant et quelle que soit alors sa

confession, qu’il soit agnostique ou athée, chacun doit pouvoir trouver sa

place dans ce lieu, s’il sent que celui-ci a un sens pour lui. Nombreux sont

ceux qui sont la vie même de ce lieu et ne sont pas chrétiens.

En

même temps, et ceci est clair pour tous ceux qui entrent au Dorothy et y passent un certain temps,

la démarche qui l’anime est profondément chrétienne : soutenue par une

prière communautaire, enracinée dans une vive conscience de l’injustice qui

mine nos rapports les plus quotidiens et nos habitudes de pensée ; nourrie de

la parole paradoxale du Christ qui, au nom de l’amour, nous appelle à un

renversement radical de valeurs : « Heureux

les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la

justice, car ils seront rassasiés. (…) Heureux les artisans de paix, car ils

seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le

Royaume des Cieux est à eux. » (Matthieu, 5, 3-12).

Nous

croyons, en effet, que c’est lorsqu’on a une orientation que l’on peut parler à

tous. Autrement dit, l’affirmation de notre foi et des principes d’action

qu’elle implique ne nous enferme pas mais, bien au contraire, ouvre un champ de

possibles et de relations qui nous entraîne spontanément, et largement, au-delà

de la communauté des chrétiens. C’est à partir de cette expérience, où

s’articulent et se réarticulent sans cesse affirmation d’une vérité révélée et

exigence impérieuse d’ouverture à l’autre – c’est-à-dire celui qui n’adhère pas

à cette vérité – que nous voulons essayer de partager humblement deux

réflexions au sujet du meurtre du professeur d’histoire Samuel Paty par un

jeune réfugié russe d’origine tchétchène, en raison du cours sur la liberté

d’expression qu’il avait assuré auprès de ses élèves de collège.

*

La

décapitation du professeur en pleine rue au nom de la religion, et la chaîne

sordide d’événements ayant conduit à son meurtre, est le crime le plus grave qui soit.

L’Ancien testament prohibe absolument le meurtre : (« Tu ne tueras point », cinquième

commandement du Décalogue). Aussi, ce crime nous frappe violemment, comme

citoyens et aussi comme croyants. Nous voulons simplement dire ici que la

condamnation de ce meurtre, et le combat, notamment moral, contre la logique

mortifère qui y conduit, peut être menée, non pas nécessairement contre ou hors

de la religion mais depuis l’intérieur même de celle-ci. Contre une tendance

qui voudrait contenir la religion à la pure sphère privée en raison précisément

de la perpétuation d’un tel meurtre, nous croyons plutôt qu’il y a une

pertinence de la parole religieuse à intervenir à ce sujet.

Le

meurtre de Samuel Paty a effet provoqué une parole publique, à la fois

médiatique et étatique, sur la religion et sa pratique dont le contenu pourrait

être résumé de la façon suivante : la

religion, dont l’Islam représente la forme la plus archaïque, est une

superstition irrationnelle, qui se nourrit des passions humaines et véhicule

intrinsèquement une forme de violence et de repli communautaire qu’il

reviendrait à la raison, incarnée par les institutions publiques, et notamment

l’école, de combattre. Selon cette conception, la religion doit être, au

mieux, tolérée dans l’espace privé mais ne doit avoir aucune existence dans

l’espace public. Nous ne reviendrons pas, ici, sur les divers propos ayant

véhiculé, sous diverses formes plus ou moins argumentées, cette idée. Nous nous

contenterons de qualifier cette conception de la religion et de l’exercice de

la raison de scientiste.

Elle

est scientiste, d’abord, parce que, pensant prendre absolument le parti de la

raison, elle refuse de réfléchir au fait que la raison elle-même, notamment

dans sa dimension pratique, c’est à dire morale, peut être hantée en permanence

par le

retour de la déraison. Or, la rationalité n’est telle qu’en tant qu’elle est

critique, c’est-à-dire réflexive. Les principes les plus justes peuvent ainsi

se retourner implacablement en leur contraire si ce travail critique de la

raison sur son action n’est pas repris sans cesse, retravaillé, réactualisé.

C’est le cœur du projet des Lumières.

Ensuite, ce

discours scientiste ferraille contre une conception fruste de la religion,

amputée de toute dimension éthique et rationnelle. Or, ce discours

consistant à réduire la religion à une croyance absurde n’est pas un discours

rationnel sur la religion. Elle oublie, par exemple, que les religions

monothéistes ont réalisé un travail d’unification de l’humanité, par

l’affirmation d’une filiation commune de tous les hommes, et s’inscrivent ainsi

dans un horizon universaliste, par-delà les appartenances nationales ou

ethniques. Cette simplification à outrance a un coût pour le débat démocratique

car nous avons pourtant besoin, et les croyants en premier lieu, d’une critique

raisonnée de la religion. Pour cela, cette critique doit prendre au sérieux la

religion et se donner la peine, pour être opérante, de l’appréhender dans sa

complexité – dans ses lumières et ses ombres, incontestables et irréductibles,

qu’elle partage avec toute éthique digne de ce nom.

*

Loin de nous l’idée de gémir ici contre un manque de considération de l’État ou de la société à l’égard de la religion, et notamment de la religion chrétienne ! Le croyant sait bien que logique du monde et logique de Dieu ne vont pas de pair, parce que la foi en Dieu, en sa vérité et sa justice, instaure, précisément, un espace de critique et de transformation du monde ! Nous croyons simplement que c’est seulement par une prise en compte de la complexité du réel – et non sa simplification et, au fond, son évacuation – que celui-ci peut être transformé, et que la religion, qu’on le veuille ou non, fait partie de ce réel.

Le

christianisme a par exemple développé des distinctions, avec les outils

théologiques qui sont les siens, au sujet du fanatisme ou de l’exercice de la

violence et de la réponse à apporter à celle-ci. Nous croyons que ces

distinctions peuvent nourrir notre réflexion commune sur ce qui nous arrive

aujourd’hui, et qu’il n’y a là ni « prosélytisme » ni « dogmatisme »

mais un effort commun de l’intelligence pour vivre ensemble dans une société

pluraliste – au fond, un travail politique.

L’Ancien Testament nous donne par exemple une distinction précieuse entre Dieu, qui donne une loi à l’homme et le place face à sa liberté, et l’idole, production de l’esprit humain dans lequel celui-ci place son désir de toute-puissance et d’abdication de la liberté – la sienne comme celle de l’autre. Le fanatisme religieux pourrait ainsi être analysé théologiquement comme le mécanisme par lequel le croyant prend une idole pour Dieu.

Au

sujet de la violence, le Nouveau Testament nous dit que la violence se nourrit

de la violence et que l’amour seul, qui renonce volontairement à la logique de

la force, peut briser cette logique et faire triompher la vie sur la mort.

Jésus nous dit ainsi « Vous avez

entendu qu’il a été dit : « « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.»

Eh bien ! moi je vous dis : aimez vos ennemis, et priez pour vos persécuteurs »

(Mt 5, 43-45). Jésus ne refuse pas le conflit, il ne nous dit pas de ne pas

avoir d’ennemis – et comment imaginer une lutte sérieuse contre l’injustice

sans conflit ? Il se place plutôt au cœur du conflit : s’il nous dit

d’aimer nos ennemis, c’est précisément car nous en avons ! Mais, et cela

change tout, il nous dit d’aimer nos ennemis, c’est à dire, en eux, toujours,

de respecter la dignité et la vie, de rechercher dans leur visage le visage de

l’homme aimé de Dieu et personnellement voulu par lui. L’amour chrétien est

ainsi un appel, ici et maintenant, à l’action juste. A la suite du Christ, nous

croyons donc que seul le refus de la force, par l’amour, peut être une réponse

sérieuse, puissante, durable – et non angélique ou naïve – à la logique de

perpétuation de la violence.

Nous

croyons ainsi qu’aujourd’hui la stigmatisation, de plus en plus assumée, des musulmans

et de ceux qui sont perçus comme tels, nourrit de façon perverse et très

concrète cette logique de violence et que, a

contrario, les initiatives qui luttent contre cette stigmatisation et visent

à reconnaître la participation des musulmans à la vie publique comme légitime

et riche brisent cette logique et constituent des ferments durables de paix.

Nous pensons que ce n’est pas en érigeant de nouvelles idoles politiques –

sécuritaires ou identitaires – que nous lutterons efficacement contre les actes

terroristes mais que nous pouvons avoir pleinement confiance dans l’arsenal

dont dispose déjà notre État de droit pour lutter contre le terrorisme

islamiste et sa logique nihiliste avec ténacité et rigueur. Au fond, nous

croyons que notre démocratie républicaine (la République est d’abord une

démocratie !) n’a pas le choix : au jeu de la violence et de la peur, les

terroristes ont toujours le dernier mot. La démocratie, parce qu’elle est

fondée sur l’idée que tous les membres d’une communauté politique, sans

souffrir aucune exception, participent également à la vie et à la décision

commune, n’a pas d’autre chemin que celui de la paix. Nous pensons que ce

chemin n’est ni celui de la « lâcheté »

ni celui de la « compromission »

comme on

peut l’entendre ces jours-ci mais celui, sérieux, de la vie commune dans une

société pluraliste.

*

Essayons

ainsi de nous rappeler : pourquoi donc la liberté d’expression nous est-elle

si précieuse ? Parce qu’elle garantit à celui qui a une opinion minoritaire

de pouvoir l’exprimer sans être inquiété. La liberté d’expression est, au fond,

la force de celui qui n’a pas la force avec lui. Elle s’inscrit donc toujours

dans un rapport politique où il s’agit de protéger la parole dissidente contre

l’État, ou tout pouvoir installé, dans l’intérêt de tous – puisque l’opinion minoritaire

nourrit la discussion publique. A cet égard, elle constitue le bien le plus

précieux pour toute pensée ou croyance, y compris religieuse, qui n’est pas

majoritaire dans une société donnée.

Il

n’est donc pas étonnant qu’elle ait été proclamée pour la première fois, à

quelques années d’écart, d’abord par la Déclaration des droits de Virginie

rédigée par Madison en 1776 (article 12 sur la liberté de la presse), puis par

la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en France en 1789, qui

disposait dans son article 11 que : « La libre communication des

pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme :

tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de

l’abus de cette liberté dans les cas prévus par la loi. ». Il s’agissait

donc, dans les deux cas, de contextes révolutionnaires de lutte contre des

pouvoirs arbitraires, qui détenaient alors seuls, aux côtés des autorités

religieuses, le privilège de la libre parole. La liberté d’expression est donc,

au fond, démocratisation de la liberté de parole, auparavant monopolisée par

les minorités au pouvoir. Elle s’inscrit donc toujours dans une configuration

politique qui est celle de la démocratie : il n’y a pas de liberté

d’expression sans démocratie vivante, c’est-à-dire sans égalité de tous dans un

espace critique de discussion. La parole libre, y compris lorsqu’elle est

satirique, vise donc toujours à interpeler la raison publique, appelle réponse

et discussion – au fond, elle ouvre, y compris parfois à la serpe, un espace

commun.

C’est

pourquoi, dans notre édifice juridique français, la liberté d’expression

s’exprime toujours dans le cadre de la loi, ce qui veut dire concrètement

qu’elle n’est pas une liberté absolue mais qu’elle est, par principe, encadrée dans

des limites. C’est déjà ce que disait l’article 11de la Déclaration de 1789,

précédemment cité, et c’est aussi ce que dit la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 qui constitue aujourd’hui,

dans notre droit national, la norme la plus haute de protection de la liberté

d’expression. Son article 10 stipule ainsi que « Toute personne a droit

à sa liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté

de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y

avoir une ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.

(… ) L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des

responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,

restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures

nécessaires dans une société démocratique (…) ».

Il

est important de garder à l’esprit la distinction cruciale opérée par la

Convention entre, d’une part, les droits absolus, qui sont au nombre de quatre

et ne souffrent aucun tempérament (il s’agit notamment du droit de ne pas être

soumis à la torture, à une peine ou un traitement inhumain ou dégradant et du

droit de ne pas être réduit en esclavage ou en servitude) et, d’autre part,

tous les autres droits qui peuvent faire l’objet d’une restriction en cas de « besoin

social impérieux » reconnu comme « nécessaire dans une société

démocratique », pour reprendre la jurisprudence de la Cour. La liberté

d’expression, comme on le voit, appartient à cette seconde catégorie. C’est

aussi le cas, par exemple, de la liberté religieuse. Faut-il considérer que ces

droits et libertés ont une valeur moindre ? Pas le moins du monde, la Cour

considère par exemple que la liberté d’expression est le « fondement de

la démocratie ». La possibilité d’introduire ces restrictions vise en

réalité à rendre ces libertés effectives dès lors que les libertés publiques,

poussées à leur terme, se limitent mutuellement. Le travail d’une société démocratique

pluraliste consiste alors, sans cesse, à ajuster les normes les unes aux autres

pour garantir leur meilleure effectivité dans un contexte donné.

Il n’est pas

inintéressant de relever, à cet égard, qu’en 2014 le législateur a réduit le

champ de la loi de 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, second

pilier, de niveau législatif cette fois-ci, de notre droit de la liberté

d’expression. Il a ainsi sorti le délit d’apologie du terrorisme du régime spécial de la

presse pour l’intégrer au régime pénal de droit commun. De même, une réflexion

est actuellement à l’étude pour restreindre encore le champ de la loi sur la

presse en en sortant les délits d’incitation à la haine. Des juristes se sont ainsi

émus qu’à l’heure où la liberté d’expression est hissée au fronton de la

République, elle soit en réalité menacée d’être restreinte au nom, notamment,

de la lutte contre le terrorisme. On le voit, la mise en œuvre effective des

libertés publiques est bien plus délicate à manier que ne voudrait nous le

faire croire un certain nombre de discours prétendant les défendre « sans

compromission », mais en réalité sans effectivité. Le droit des

libertés fondamentales, loin d’avoir le caractère inflexible et même guerrier

qu’on voudrait parfois lui attribuer, trouve en réalité sa force dans sa

souplesse, c’est-à-dire dans sa capacité à combiner les normes fondamentales

entre elles, et donc à les faire vivre.

*

La liberté d’expression ne doit ainsi pas être protégée comme une nouvelle idole aux exigences absolues, mais comme l’un de nos droits les plus précieux, au service du débat démocratique, où toutes les voix, et pas seulement celles de l’État ou des médias les plus importants, doivent pouvoir s’exprimer dans les limites de la loi – donc sans user de la violence pour promouvoir une idée morale, politique ou religieuse. La liberté d’expression bien comprise est donc précieuse aux yeux du croyant, qui voit en elle l’une des conditions de son existence publique. A cet égard, elle ne s’oppose nullement à la liberté de croyance mais en constitue bien plutôt le soutien nécessaire.

Rappelons ainsi que l’article 1er de notre Constitution – le texte le plus élevé dans la hiérarchie des normes – proclame que la République laïque « respecte toutes les croyances ». Le sujet de la laïcité, définie en tant que neutralité publique à l’égard du fait religieux, est donc l’État et non la société : l’État doit être laïc précisément parce que la société ne l’est pas ! La laïcité, telle qu’elle a été consacrée par les lois de de 1881, 1882, 1886 et 1905 repose ainsi sur trois piliers indissociables : celui, bien connu, de la séparation de l’Église et de l’Etat ; celui, également, de la liberté de conscience et de religion, qui implique notamment le droit de croire ou de ne pas croire et le respect de toutes les croyances ; celui, enfin, de l’absence de discrimination en raison de l’appartenance religieuse. Enlevez l’un de ces trois piliers et tout l’édifice, patiemment et subtilement construit par les pères fondateurs de la IIIème République, est fragilisé. Maintenez ces trois piliers vivants et effectif, et la laïcité devient ce qu’elle ne devrait jamais cesser d’être : un puissant vecteur de débat et de vie commune dans une société démocratique pluraliste.

La laïcité ainsi comprise est, pour nous, chrétiens, ce qui nous prémunit contre la tentation de transformer le christianisme en religion civile, c’est-à-dire en une religion rattachée à un État, à une nation et son identité. La religion, on le sait, peut constituer, pour un pouvoir, un puissant, et possiblement dangereux, moyen d’unification de la communauté politique – mais ce processus n’a rien à voir avec l’ Évangile qui est une « bonne nouvelle » en tant, précisément, qu’il s’adresse à tous. Une parole universelle – c’est-à-dire, très concrètement, qui n’exclut absolument personne de la communauté morale et politique qu’elle instaure – ne peut être rattachée à une communauté ou un État particulier. Il s’agit d’une impossibilité à la fois logique et éthique.

Autrement dit, un principe ne peut être une identité. C’est pourquoi, la laïcité, pensée en ses trois dimensions indissociables, ne peut devenir une forme de religion civile de notre État républicain, sauf à être dévoyée, et donc perdue, en tant que principe universel. Nous portons l’espoir, en tant que chrétiens, que notre démocratie républicaine laïque reste confiante, au milieu de la période tourmentée que nous vivons, dans les principes puissants qui la constituent, et sont les meilleurs garants de la paix et de la vitalité de notre société pluraliste, dans toutes ses composantes.

*

Ce texte a été écrit avant l’attentat qui a frappé la

basilique Notre-Dame à Nice le 29 octobre 2020. Ce jour-là, la première lecture

était un passage de l’épître aux Éphésiens de Saint Paul qui nous rappelle

la spécificité du positionnement chrétien au regard de la violence, cœur même

de la parole du Christ :

« Oui, tenez bon,

Ayant autour des reins le ceinturon de la vérité,

Portant la cuirasse de la justice,

Les pieds chaussés de l’ardeur à annoncer

l’Évangile de la paix,

Et ne quittant jamais le bouclier

de la foi,

Qui vous permettra d’éteindre

Toutes les flèches enflammées du Mauvais.

Prenez le casque du salut

et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de

Dieu. »

Éphésiens 6, 10-20

lundi 26 octobre 2020 | Article

Le Dorothy est heureux de publier en exclusivité cet article du théologien américain William Cavanaugh.

Prolifique et inclassable, il est l’auteur d’une oeuvre reconnue où il pense, à la lumière de la foi, des réalités aussi variées que la mondialisation, la société de consommation ou l’action politique. Son premier ouvrage, Torture et Eucharistie, est né d’une analyse de l’attitude de l’Eglise au Chili pendant les années de la dicature de Pinochet.Certains de ses livres ont inspiré des membres de lieux tels que Le Simone ou Le Dorothy, ce qui explique les liens d’amitié noués avec lui.

Cavanaugh nous propose ici une réflexion sur la place des catholiques dans l’élection américaine à venir. Il y est question, notamment, de Dorothy Day, l’une des sources de la pensée théologique de Cavanaugh. Merci à ce dernier pour le temps passé à la rédaction de ce texte. Merci à Brigitte et Pierre pour la traduction du texte en français.

La juste compréhension de la situation politique des catholiques aux Etats-Unis suppose de connaître leur histoire. Bien qu’il y ait eu des catholiques pendant la période coloniale, en particulier dans le Maryland, l’écrasante majorité est arrivée d’Europe par grandes vagues d’immigration à partir de 1830. En leur qualité d’étrangers démunis économiquement et réputés dépendre d’un potentat « autocratique » lui-même étranger – le pape –, les catholiques furent accusés, comme les musulmans aujourd’hui, d’incompatibilité avec les idéaux américains, tels que la démocratie et la liberté religieuse. Au fil du temps, les catholiques se sont intégrés. Ils se sont réjouis quand Kennedy, le premier président catholique a été élu, bien que son élection ait été fondée sur la promesse que sa manière de gouverner ne serait pas influencée par la confession à laquelle il appartenait. A ses yeux, la foi relevait de la sphère privée et son identité américaine primait, ce qui dès lors est devenu la norme pour les catholiques. Soixante ans plus tard, il n’y pas de vote spécifiquement catholique. L’Eglise est profondément divisée entre conservatisme et progressisme, républicains et démocrates. Les sondages montrent à l’évidence que les intentions de vote des électeurs qui s’affichent comme catholiques ne sont pas fondamentalement différentes de celles de la population américaine dans son ensemble : résultat de l’américanisation, les catholiques se sont fondus dans le reste de la population. Certains catholiques cependant ont vraiment à cœur d’enraciner leur vote dans leur foi ; ils se réfèrent soit à l’enseignement social de l’Eglise pour soutenir les priorités des Démocrates, comme l’environnement et l’immigration, soit aux enseignements de l’Eglise quant à l’avortement et la liberté de conscience, pour soutenir les candidats républicains. Il apparaît toutefois de plus en plus qu’ils sont avant tout Américains – Démocrates ou Républicains – et ensuite catholiques. Les deux partis privilégient certains points précis de l’enseignement social de l’Eglise pour s’attirer des voix. Les Démocrates souhaitent une libéralisation accrue de l’avortement et sa prise en charge. Les Républicains font l’impasse sur l’environnement, l’immigration et les aides aux populations les plus démunies, les dépenses militaires, la peine de mort, la torture, etc.

Le problème s’est accentué avec Donald Trump, parce que le Parti Républicain a délibérément dévolu un rôle aux catholiques sur la scène politique, et cette entreprise a répondu aux inclinations de certains catholiques pour consolider le lien entre l’Eglise et le Parti Républicain. La vidéo virale de James Altman dans laquelle il clame « Vous ne pouvez pas être à la fois catholique et Démocrate » en est l’illustration. Mais ce qui est encore plus significatif, c’est l’existence d’un réseau d’instituts et d’organes de presse conservateurs confortablement financés par de riches catholiques, qui a donné de la voix pour critiquer sévèrement le pape François, promouvoir l’économie de libre marché et assimiler la plate-forme sociale du Parti Républicain aux orientations de l’Eglise. Les initiatives de l’aile droite des catholiques américains, tels que le Napa Institute, le réseau télévisé EWTN, Les « Chevaliers de Colomb », The Acton Institute, la Federalist Society, le magazine First Things, The Ethics and Public Policy Center et Le Becket Fond for religious Liberty sont solidement financés et organisés et ont indiscutablement supplanté le Vatican et la Conférence épiscopale américaine en matière d’autorité catholique sur la place publique.

L’attrait exercé par les Républicains sur l’électorat catholique dans la campagne en cours se fonde principalement sur deux points de tension.

Le premier est l’avortement à propos duquel les évêques américains ont dit récemment qu’il était la priorité absolue. Depuis des décennies, la promesse des Républicains est « Votez Républicain et nous renverserons Roe vs Wade », un arrêt de la Cour Suprême qui légalisait l’avortement en 1973. De nombreux catholiques sont devenus de fidèles partisans du parti républicain en écho à cette question de l’avortement, mais ils ont obtenu très peu en retour. Peu d’entre eux se rendent compte que depuis 1970 la majorité à la Cour Suprême est Républicaine et que l’arrêt est toujours en vigueur. En 1992, « Planned Parenthood (Planning familial) vs Casey », un arrêt qui confirmait et élargissait « Roe vs Wade » a été voté par les Républicains à 8 voix contre 1. Malgré cela, certains électeurs catholiques sont persuadés qu’ils doivent encore accorder leur voix aux candidats républicains.

Le deuxième point au sujet duquel les Républicains attirent les électeurs catholiques est la liberté de conscience. La tentative de l’administration Obama en vue d’inciter les assureurs à offrir une couverture pour la contraception est devenue un cheval de bataille de certains catholiques. Même si l’administration Obama a finalement reconnu aux institutions religieuses le droit de refuser une telle couverture, la conférence épiscopale et d’autres instances ont objecté que ce dispositif risquait malgré tout, sur le marché de l’assurance, de faire violence aux consciences des catholiques. D’autres affaires qui attisent la colère des conservateurs concernent l’homosexualité : l’impossibilité par exemple pour les institutions catholiques de licencier des employés qui se marieraient. En 2012, la conférence épiscopale a lancé une campagne annuelle, Fortnight for freedom, en réponse au mandat contraceptif (voir la notice Wikipédia sur Contraceptive mandate) qui commençait précisément le jour de la fête de saint Thomas More, décapité en 1535 pour avoir refusé de prêter serment à Henry VIII. Les évêques mettent en garde contre une hostilité croissante contre la religion en général et les Républicains se sont affirmés comme défenseurs de la foi.

Bien que la plupart des catholiques américains rejettent aussi bien la libéralisation totale de l’avortement que les intrusions du gouvernement dans les affaires de l’Eglise, laisser entendre que les catholiques soutiennent le Parti Républicain sonne faux pour bien des gens. La volonté de proscrire l’avortement a pris le pas sur d’autres initiatives pour accompagner les femmes enceintes en situation de détresse pychosociale. Si l’on veut résoudre la tragédie de l’avortement, on y parviendra en nourrissant une culture de vie et d’amour et non pas en recourant au pouvoir coercitif de l’Etat. Or ces mêmes catholiques qui dans ce domaine ont totalement failli à leur vocation, voudraient maintenant compter sur l’institution judiciaire pour imposer leur point de vue. De la même manière, le combat en faveur de la liberté de conscience a pour préoccupation exclusive d’obtenir l’appui de l’Etat – une vieille coutume héritée de Constantin que la hiérarchie catholique peine à éradiquer. Si l’on porte aujourd’hui aux Etats-Unis un regard hostile sur le catholicisme, les scandales liés aux abus sexuels commis par le clergé en sont grandement responsables, d’autant plus qu’ils ont été exacerbés par l’énergie déployée par les évêques pour défendre avant tout l’institution. Les abus du clergé ont été couverts pour protéger l’Eglise et les victimes ont été ignorées. Si la fréquentation des églises a décliné dans les dernières décennies, ce n’est pas essentiellement à cause des assauts du libéralisme généralisé, mais à cause des péchés de l’Eglise elle-même ; et ce n’est pas en condamnant les homosexuels que l’on va renverser cette tendance et transmettre authentiquement l’évangile. De fait, plus l’Eglise se rapproche du parti de Trump, moins elle est convaincante, et être Pro life équivaut de plus en plus à se voir associé à un président qui par le passé se vantait d’avoir abusé sexuellement de certaines femmes. Ainsi la liberté de conscience ne signifiera plus grand chose s’il ne reste plus personne dans l’Eglise pour la défendre. Les Pro life ont été cooptés etutilisés pendant des décennies, ils ont compté sur les Républicains pour arriver à leurs fins ; mais c’est le contraire qui s’est produit, car ce sont les Républicains qui ont utilisé les catholiques et des chrétiens d’autres confessions pour parvenir à des fins bien différentes. Une fois au pouvoir, les Républicains se sont montrés particulièrement habiles pour atteindre leurs objectifs : réduire les impôts pour les riches, accroître les dépenses militaires, diminuer les aides destinées aux pauvres, rétablir la peine de mort, vider de tout contenu la protection de l’environnement, fragiliser les syndicats de travailleurs, faire des immigrants des boucs émissaires et mener d’autres actions politiques contraires à l’enseignement de la doctrine sociale de l’Eglise. En outre pour ce qui est de l’avortement, bizarrement les Républicains ont été inefficaces, sans doute parce qu’ils ne souhaitent pas remettre en cause le statu quo. En échange de promesses totalement vides en ce qui concerne l’avortement, les catholiques ont soutenu des programmes et des candidats iniques, dont Trump n’est pas des moindres. Ses attaques contre les principes de l’enseignement social de l’Eglise, à commencer par la dignité de la personne humaine, ont été nombreuses, virulentes et incessantes. Nous n’avons jamais été si loin d’une culture of life et, comble d’ironie, une Eglise constituée d’immigrants se trouve en accord avec un programme violemment opposé aux immigrants. L’amer résultat de l’assimilation des catholiques à l’identité américaine est qu’ils ne peuvent plus se penser autrement que comme américains ; et dans la mesure où cette identité américaine est plus forte que l’identité catholique, les divisions culturelles et politiques sont transposées au sein de l’Eglise. Notre identité américaine est si affirmée que nous ne pouvons pas envisager d’alternative au choix binaire entre Républicains et Démocrates, alors même que ni l’un ni l’autre de ces partis ne correspondent à l’enseignement social de l’Eglise.

En 1948, Dorothy Day a rédigé un article intitulé We are Un-American : We are Catholics. Elle y déplorait que l’évangile ait perdu toute saveur parmi les catholiques qui, dans leur désir d’être acceptés, avaient largement soutenu la politique militaire américaine : « Nous les catholiques, dans notre grande majorité, ne nous sommes-nous pas tellement compromis que nous ne pouvons plus éveiller l’enthousiasme parmi les gens du peuple ? ». Sa réponse fut alors de créer un mouvement, le Catholic Worker, qui rejetait l’usage de moyens malfaisants pour arriver à de bonnes fins. Dorothy refusait de mettre de côté l’évangile pour exercer le pouvoir. Son idéal était au contraire de prendre soin des gens pour ce qu’ils étaient dans des maisons d’hospitalité, des soupes populaires, des fermes coopératives et d’autres lieux où une nouvelle culture of life pourrait s’épanouir en se protégeant d’une société épuisée habitée par la peur et la haine.

Les catholiques sont aujourd’hui partie prenante du processus politique ; mais nous devrions nous concevoir comme des sans-abri du champ politique et prendre conscience que notre suprême allégeance ne relève d’aucune nation ni d’aucun parti. Nous sommes membres du corps du Christ, un corps qui transgresse toutes les frontières de nations et de classes sociales. Nous sommes appelés à être un signe d’espérance dans un monde divisé, en gardant en mémoire nos origines communes de migrants et de pèlerins sur notre chemin vers le Royaume de vérité.

Octobre 2020

vendredi 16 octobre 2020 | Article, Conférence

Pour tenter de sortir des incertitudes, doutes et contradictions de notre actualité, le Dorothy propose une soirée de discussion collective sur nos quotidiens depuis le mois de mars dernier. Elle sera basée sur quelques angles d’attaque précis, afin de faire émerger de nos expériences vécues les enjeux individuels, sociaux et politiques de cette crise.

Déroulé de la soirée : 1er temps : 3 exposés de 7 minutes développant un angle précis sur la crise sanitaire ; 2e temps : temps de réflexion en petits groupes de 5-6 personnes afin de faire émerger des interprétations de ce que nous vivons et des propositions pour y répondre.

Exposé 1 : Michaël FoesselLa nuit et la démocratie dans le contexte du couvre-feu.

On en a effectivement peut-être un peu assez de changer d’opinion lors de la lecture d’articles ou à l’audition de n’importe quel épidémiologiste sur les plateaux de télévision. Cette succession de fluctuations sur les décisions à prendre est tout à fait normale dans le contexte actuel, en ce sens que pendant le confinement notamment, notre corps était immobilisé. Et quand le corps est immobilisé, alors l’imaginaire déborde: De notre impuissance naissent des images, desfantasmes, de l’énervement des idéaux, des utopies…

Comme nous sommes à quelques heures d’un confinement de la nuit, cela vaut peut être le coup de réfléchir à cette condition d’immobilisation, qu’on nous présente, à tord, comme un acte de civisme — en 2015, après les attentats, aller en terrasse était présenté comme « un acte de résistance », désormais le fait rester chez soi, ce serait « faire nation » — où l’on voit que la république, au sens idéologique, vient se loger là où elle n’a probablement rien à faire, même si la politique à avoir avec le couvre-feu.

Elle à avoir avec le couvre-feu parce que la nuit (on dit « sortir dans la nuit » c’est donc une spatialité), entretien traditionnellement des rapports extrêmement négatifs avec le pouvoir, ou plutôt le pouvoir avec la nuit. La nuit est ce lieu où les corps se dissimulent plus facilement, où l’on peut ne pas se dévoiler intégralement, ou la logique de l’exposition de soi via les codes sociaux, vestimentaires, esthétiques sont un peu relativisés: on est moins regardés et moins regardants. C’est un espace de tolérance qui peut mener aussi à une certaine forme de violence: il y a toute une mythologie de la dangerosité de la nuit, et je pense que c’est une des raisons profondes, plus que sanitaire d’ailleurs, pour laquelle on a prit cette mesure.

Pour ne pas re-confiner l’intégralité du temps humain, on a choisi cette partie du temps humain qui est dévolue, dans l’image du pouvoir, essentiellement au sommeil, c’est-à-dire à la reconstitution de la force de travail: à 6h du matin, il faut être à la rencontre de l’impératif économique. Ca n’a pas été caché mercredi, il y a les contacts « inutiles », la fête, la convivialité, le théâtre aussi, la culture, et le temps utile, la production, le travail. Avec le couvre feu, les choses sont donc plus claires qu’avec le confinement, où on sacrifiait l’économie à la survie, à l’urgence sanitaire. Ce discours n’est plus tenu, même si on continue à dire qu’il s’agit là encore de sauver des vies.

Je voudrais dire ce que la nuit fait à la démocratie ou pourquoi dans un état, la France, où la démocratie ne se porte pas très bien, on a d’emblée choisi cette temporalité là pour la neutraliser, alors qu’en Allemagne, où il n’y a pas eu de couvre-feu, la décision de fermer les bars à 23h à Berlin a été annulée par un tribunal administratif. La différence entre la France et l’Allemagne, étant que quand un tribunal constitutionnel rend une décision, le politique s’y soumet, l’état d’urgence n’étant pas à l’oeuvre en Allemagne depuis 1945, on comprend pourquoi.

L’espace de l’expérience nocturne n’est donc pas seulement, comme on a tenté de le marginaliser, celui de la fête, mais une expérience qui appartient de plein droit à l’expérience humaine. Une des caractéristiques de la condition humaine est de ne pas être asservie au temps cosmique jour/nuit: la nuit peut déployer un certain nombre d’expérience que précisément dans une situation de crise le pouvoir ne veut pas voir. Ramener la nuit à l’isolement c’est une opération que le pouvoir, pas seulement celui-ci, utilise régulièrement.

Pourquoi la nuit est-il un espace dont le pouvoir se méfie ? Si vous regardez la nuit de la Passion du Christ, Jésus est livré à Ponce Pilate, dont on exige qu’il rende un jugement. Hors Ponce Pilate étant romain, il ne peut pas rendre un jugement en pleine nuit, car dans le droit romain, les témoins y voyant moins bien, ne pouvaient pas asserter de leur témoignage. C’est resté dans le droit commun – hors état d’urgence- sous la forme : En pleine nuit, on ne peut pas perquisitionner. Entre minuit et 6h du matin on a pas la visite de la police.

L’expérience que la nuit est un moment de suspend du pouvoir de l’Etat, un suspend du pouvoir de la Justice, justement lié à l’obscurité, ramène la nuit à une certaine forme de démocratie, si par démocratie on entend pas seulement un système institutionnelle, mais des expériences dans lesquelles les hierarchies du jour, les jugements du jour, les condamnations du jour ou les comparaisons du jour sont mises en suspend pour des raisons quasiment physiques.

Alors, par rapport à la Passion du Christ, nous avons aujourd’hui des instruments de lumière et de surveillance qui permettent de domestiquer la nuit, pour permettre de faire de la nuit un jour qui se prolonge. De ce point de vue, la mesure du couvre-feu est typiquement archaïque, renvoyant à l’idée que la nuit doit être absolument neutralisée, qu’elle est l’espace de l’altérité, une hétérotopie aurait dit Foucault, un lieu dans lequel tous les mouvements sont suspects, considérés comme dangereux par principe et donc comme coupables.

Cela renvoie à l’idée de l’ennemi invisible, il y a une double invisibilisation, le virus peut être asymptomatique, on ne peut pas déduire du comportement de l’autre sa dangerosité, ce qui rend fou le pouvoir, car nous sommes dans une époque où la prévisibilité de la dangerosité de l’autre est élevé au rang de norme. Et dans la nuit cette invisibilité est redoublée par le fait que même le corps visible où se loge éventuellement l’ennemi invisible est un peu moins visible. Il n’est pas du tout hasardeux que ce soit cet aspect du temps humain, qui en plus est généralement improductif, qui soit neutralisé.

Autrement dit, le pouvoir n’a pas affirmé sa force, comme pour le confinement mais de manière encore plus claire, il a affirmé son impuissance. Il a décidé que la totalité du temps humain nocturne allait être neutralisé face à une maladie où la différence entre les malades et les non malades, les dangereux et les non dangereux, n’est plus perceptible. Il ne s’agit pas de dire qu’il faut s’appuyer sur cette impuissance pour la retourner, sauf si l’on est révolutionnaire, mais de remarquer que ce qui est grave dans ce type de décision, c’est qu’il manifeste ou trahit l’impuissance du pouvoir, présenté sous la figure de la puissance, de la souveraineté, de la décision verticale (le parlement n’a pas été prévenu, même si il l’aurait sans doute voté).

Il y a une espèce de hiatus, au centre de la crise politique actuelle, entre le discours de la souveraineté du pouvoir extrêmement vertical des institutions de la Ve République et le contenu des mesures qui sont prises qui trahit son impuissance. Cette impuissance pourrait être considérée comme la fragilité d’un pouvoir face à une maladie dont nous ne connaissons pas encore tous les paramètres, mais l’aveu de la fragilité dans le système institutionnel français est impossible de la part du pouvoir. Ce qui fait aussi qu’il est d’autant plus discrédité qu’il affirme toujours sur un mode de la certitude et de la souveraineté ce qui pourrait être en réalité l’occasion de reconnaitre sa fragilité. En effet, cette fragilité est peut-être le mot-clef pour comprendre ce que c’est que la démocratie, pas seulement la fragilité des citoyens mais aussi celle du pouvoir. La démocratie c’est aussi l’idée que le pouvoir lui-même est fragile, et quand on a une forme de fragilité, le mieux souvent est de s’abstenir d’exercer la force, plutôt que de l’exercer de manière redoublée.

Exposé 2 : Foucauld GiulianiAperçu sur la pensée de Giorgio Agamben et Slavoj Zizek

Mon rôle va être de synthétiser la pensée, sur la crise qu’on vit aujourd’hui, de deux philosophes contemporains, à savoir Giorgio Agamben et Slavoj Žižek. Ces deux penseurs ont une vison diamétralement opposée sur ce qu’on est en train de vivre, tout en étant tous les deux des penseurs dits radicaux. Žižek se rattache souvent au communisme et Agamben se situe dans une mouvance plutôt libertaire, proche de l’anarchisme — si par anarchisme on entend pas une vague plaidoirie du désordre, mais plutôt la recherche d’une éthique commune où l’on pourrait se passer des institutions qui nous contrôlent de l’extérieur.

Gorgio Agamben est italien. il a donc vécu la crise très vite, et a écrit trois textes, en février, mars et mai 2020, et qui ont scandé la façon dont les italiens ont vécu ce Covid. D’abord, Agamben sait qu’il n’est pas scientifique, il ne veut pas se prononcer sur le fait en lui-même de la maladie, mais il va s’intéresser aux conséquences politiques et éthiques qui vont en découler. Ce qu’il identifie très vite, c’est une forme de disproportion entre ce qu’on connait et ce qu’on nous dit du fait, ce virus, et la réaction politique qui s’ensuit.

Pour lui ce n’est pas très mystérieux, cette disproportion s’explique par le mode de gouvernement de nos sociétés modernes. Agamben est un penseur du politique depuis longtemps, et s’intéresse particulièrement à la question de l’Etat, de l’action de l’Etat sur nos vies. Pour lui, la modernité, ou la post-modernité, l’époque dans laquelle on est, consiste en un mode particulier de gouvernement des corps et des citoyens. La crise ne fait que révéler ce mode de gouvernement, une occasion pour ce mode de gouvernement d’apparaitre réellement pour ce qu’il est. Ce mode de gouvernement s’explique par deux concepts clefs.

L’état d’exception: Pour Agamben il y a une illusion dans les systèmes politiques modernes, ils prétendent être toujours conformes au droit, un droit plutôt honorable (droits de l’homme, au service de la personne humaine) et en même temps ces pouvoirs ne font que créer de l’exception à ce droit. On va invoquer des situations de crises exceptionnelles, d’où l’état d’exception, et ces situations légitiment des attitudes politiques qui seraient la plupart du temps interdites ou illégitimes. Le paradigme étant l’état d’urgence, mais l’état sanitaire que l’on vit peut s’apparenter à cet état d’exception.

La thèse d’Agamben est que l’état d’exception n’est pas du tout extra-ordinaire ou ponctuel, mais en fait une état permanent, sous-jacent au droit commun, et qui progressivement le remplace. Les gouvernements cherchent tellement à contrôler l’événement et par cet intermédiaire, nos vies, que finalement l’exception se substitue au droit commun, et l’on se retrouve avec un pouvoir qui peut progressivement faire de plus en plus de choses. Et on le tolère car le discours est la rhétorique de l’exception, « c’est temporaire, ça ne va pas durer longtemps ». Ce qui pourrait donner raison à Agamben c’est que beaucoup de mesures d’exception sont passées dans le droit commun, notamment du fait du terrorisme.

Contrôle: Concept chez Agamben très inspiré de Michel Foucault, le pouvoir moderne est un pouvoir de contrôle des vies individuelles. Le pouvoir ne se contente pas de contraindre, d’imposer: progressivement il façonne, il forge, il produit un type particulier de vie. Un type particulier de vie, une éthique donc, qui consiste à se préoccuper essentiellement de produire, l’économie, de se soucier de sa santé, le bien-être, et de sa sécurité, la peur. Et ce triptyque là, sécurité, santé, économie, est le triptyque moderne, au nom duquel on demande aux citoyens de sacrifier, ponctuellement, des libertés, et donc à ce qui pourrait aussi donner du sens à la vie. « La politique moderne est de fond en comble une bio-politique, c’est-à-dire un pouvoir qui contraint et qui forge un type particulier d’individus ». Ces individus sont donc disposés à suivre un pouvoir, puisqu’ils ont été préalablement préparés pour voir dans leur vie certaines finalités qui sont prioritaires par rapport à d’autres.

En gros la finalité de produire est prioritaire à celle d’enterrer ses morts, celle de se soucier de sa santé est prioritaire par rapport à celle de débattre publiquement de ce qu’il nous arrive. Ces choix ne sont pas du tout neutres, on les pense neutres car on est forgés à voir cela comme allant de soi. Ce qui se passe aujourd’hui est donc une « abdication de l’éthique et de la politique » sous couvert de nécessité et de protection, et donc très grave dans l’extension de la sphère du pouvoir sur nos vies.

Slavoj Žižek est lui complètement opposé à cette vision là, pour lui, ce qui prouve qu’Agamben a tord (il a écrit en réaction à Agamben), c’est que les mesures prises par les Etats sont impopulaires et pas utiles d’un point de vue économique. Si l’Etat était vraiment ce qu’Agamben dit, pourquoi cela susciterait autant d’opposition? Il a donc échoué dans son processus de créer des individus prêts à tout. Et si c’était le cas, l’économie serait priorisée par rapport à la protection de la vie. Il appelle « posture gauchiste » la position d’Agamben, pour lui ces « gauchistes » se trompent parce qu’ils assimilent toute intervention de l’Etat à un acte de surveillance, de contrôle, autoritaire. Or Žižek, communiste étatiste (il pense qu’il y faut un Etat, qui est un organe d’orientation de la société, légitime, sur lequel la société repose) ne croit pas à la thèse d’un Etat qui serait sous contrôle entièrement d’une classe sociale ou d’une vision politique de contrôle des populations. Il pense que l’Etat est un objet hybride, qu’il reste un instrument, et cet instrument était, dans la situation actuelle, plutôt au service de la protection des plus faibles qu’autre chose.

Bernard-Henri Levy a écrit un livre sur le virus, Ce virus qui rend fou, et a un argument qui contredit un peu Žižek. Il parle du Bangladesh, un pays ou par an il y a énormément de morts par maladie, qui a confiné sa population pour le Covid. C’est-à-dire pour une maladie qui proportionnellement aux autres maladies était infime. Si vraiment c’était une utilisation du pouvoir au service de la protection des plus faibles, cela fait longtemps qu’on aurait réagi à travers des mesures aussi fortes. Pourquoi le Bangladesh va jusqu’à confiner sa population ? Est-ce par mimétisme mondial, ou bien parce que derrière cet enjeu de Covid se joue quelque chose de plus profond dans l’extension d’un pouvoir sur les vies humaines ?

Exposé 3 : Adeline ValotRéflexions sur la crise, la peur, l’Hôpital public

Je suis Adeline Valot, je suis psychologue, j’ai vécu la crise — j’ai appelé ça la crise et pas le confinement, je l’ai pas vécu comme confinement — en EHPAD, et aujourd’hui je suis auprès de personnes autistes adultes, parce que ça a été une crise pour moi aussi donc j’ai changé de travail dans l’entre deux.

Quand on m’a parlé de ce sujet là, parce que certains savaient que j’avais vécu cette crise là et que ça m’avait ouvert aussi à certaines réflexions spécifiques, je me suis dit, si je viens parler, c’est aussi pour témoigner des aspects individuels et psychiques qui se jouent dans cette crise.

Ce qui est interessant c’est que j’arrive toujours par le bout de la clinique c’est-à-dire de la rencontre avec l’autre et je finis toujours par rejoindre des questions que les philosophes se posent.

Et cette rencontre là m’intéresse aussi mais, voilà, j’avais l’impression, sur ces enjeux politiques qu’on nous propose ce soir, de venir un peu tirer la manche en disant: moi je rencontre les gens, et les gens ils sont aux informations affreux, franchement on a envie de les taper parce qu’ils ont tous des réflexions d’une bêtise absolue, mais quand on les rencontre les gens ont peur, il y a une peur et j’avais l’impression de devoir dire, moi ça m’interroge dans un questionnement politique où la défense éthique de nos libertés primerait sur cette peur, ou à quel endroit, parce que, certains l’ont peut être entendue, je suis venue faire une conférence ici en février, c’est symboliquement assez fort, sur les Ehpad, et sur le fait qu’on ne mourrait pas si facilement que ça en Ehpad, c’est un vrai questionnement, et trois mois plus tard j’avais une hécatombe dans mon Ehpad, il s’est passé quelque chose.

Je rejoins complètement votre question sur la nuit, sur la question des fantasmes, dans ma réflexion parce que ce qui m’a interrogé, dans la question de la peur individuelle, c’est que tout d’un coup, ce qu’il s’est passé de spécifique psychiquement — parce que chacun vis avec ses propres peurs, notamment ses peurs de la mort, tout le monde à son niveau — sauf que là quelques chose s’est passé, qui a fait rentrer une société en rupture, c’est notre société, c’est mondial, en rupture avec cette question là, et donc c’est venu toucher l’individuel.

J’ai, en Ehpad, des gens, des personnes agées qui peuvent mourir, tous les ans, de la gastro que leur petit fils est venu leur filer, ou de la grippe qu’ils ont eu à la fête de famille.

Mais là, la question se pose tout à fait autrement, c’est-à-dire que le petit fils peut être rendu coupable, donc il y a la peur réelle de la mort et puis la culpabilité de transmettre, c’est à dire des enjeux de vie et de mort qui viennent toucher le fantasmatique.

Je me suis posé la question de savoir pourquoi la rupture a été passée, pourquoi il y a cette peur là, et pourquoi, maintenant que je suis avec des autistes adultes qui risquent beaucoup moins, j’ai aussi des parents qui me disent: « Je veux plus qu’il vienne à l’accueil de jour parce que qu’est-ce que je fais s’il tombe malade et qu’après je tombe malade, qui s’occupe de lui ? ».

Avant j’avais une réponse pour eux, à l’Ehpad j’ai vécu ça pendant la crise et maintenant aussi, avant j’avais une réponse pour eux, avant je leur disais, « bah normal, vous appelez le SAMU, le SAMU va s’occuper de lui ». A l’Ehpad on a plus de SAMU, voilà, plus possible, et là en l’occurence j’ai une mère qui me dit « j’ai un enfant autiste grave, si je tombe malade ou si il tombe malade, est-ce qu’on m’assure que l’on me laissera aller m’occuper de lui à l’hôpital ? » parce qu’il ne peut pas supporter d’être seul ou sans elle, non je peux pas vous l’assurer.

Donc, quelque chose est rentré en défaillance, dans la société, d’un rôle de protection qui, à mon avis, jouait un rôle social majeur, vis à vis de nos propres angoisses de mort, c’est-à-dire, quelque chose nous protégeait.

Et c’est là que je vous rejoins sur l’étrangeté de la nuit, c’est l’étranger tout court, il y a eu des vecteurs symboliques qui nous paraissent assez fous: on est capable de vous dire que le masque, symboliquement, vous protège de quelque chose, alors qu’un masque qui vous protège c’est le travail d’infirmier, et de chirurgien, pendant 4h d’opération, où ils supportent un protocole qui vous assure qu’en effet il n’y a pas de transmission.

Personne ne peut respecter ça, personne ne peut respecter ça 12h de sa journée, dans la rue, à droite à gauche…

Tout le monde vous dit: « c’est insupportable de voir ces gens qui portent pas le masque dans la rue , ou qui font ceci cela… ». Par contre, c’est normal de recevoir son petit fils à manger, qui a 4 ans, parce qu’on veut absolument le voir et comme c’est la famille, il n’y a pas de transmission de virus. Tout ça c’est fantasmatique.

Et j’en viens à une question un peu psychique qui m’interroge, tous ces aménagements psychiques font partie de la société, chacun s’aménage psychiquement, c’est ce qui fait que notre voisin nous énerve parce qu’il sort ses poubelles à minuit, mais psychiquement il s’arrange avec son système, si ça se trouve, lui, de nuit, il trouve que ses ordures sont moins sales, on s’arrange comme on peut mais petit à petit on essaye de s’aménager.

Nous là, tous nos petits aménagements, on sait qu’en tous cas la liberté de l’un sur l’autre n’est plus protégée par un système étatique habituel, que l’Hôpital a échoué, dans sa fonction, à nous protéger de ce virus là. C’est-à-dire que la grippe qu’on a refilé à la grand mère on ne peut pas nous assurer que l’Hôpital fera tout son possible pour la protéger, en temps normal voilà, mamie elle est morte quand même, on pourrait se sentir coupable, mais la société ne nous accuserait pas de lui avoir filé la grippe, pas complètement quoi.

Mais là oui, et d’ailleurs il y a eu des pubs, je crois qu’elles ont été retirées, très dures avec une petite fille à l’enterrement de sa grand mère, qui sont très très proches de ce qu’on fait pour les accidents de la route, un peu de cette gravité là.

Et ça va même à cette chose folle, à un moment où tu ne portes pas le masque et où il n’y a aucun danger social à ne pas le porter, c’est verbalisé, c’est-à-dire que l’enjeu n’est pas là.

Et donc l’enjeu, à mon avis, c’est-à-dire ce que je sens auprès des gens, c’est que la rigidité politique, voire l’Etat ultra-sécuritaire qui devient aberrant sanitairement, quand il n’a plus rien à voir avec le réel de la gravité du virus, a quelque chose à voir avec l’appel dont les gens ont besoin pour se rassurer. Au lieu que ce soit l’Hôpital qui s’occupe de nous assurer la protection sociale, c’est l’assurance que l’autre ne viendra pas, que l’étranger restera à ma porte. Et le pouvoir se rattrape sur cette idée qu’il est capable de suffisamment contraindre les autres pour me protéger. Et donc finalement, si c’est pas si difficile à accepter pour la population ce qui est en train de se passer, c’est parce que ça répond à un besoin de protection.

jeudi 1 octobre 2020 | Article, Témoignage

Partage de pensées sur Le Dorothy en tant que lieu d’accueil. Par Foucauld. Octobre 2020.

« Je voudrais enserrer le monde dans un réseau de charité » affirmait magnifiquement Frédéric Ozanam, le fondateur de la Société Saint-Vincent de Paul au 19e siècle. Cette phrase m’a toujours plu et enthousiasmé, je pense qu’il n’est pas inutile de la convoquer au seuil d’une courte réflexion sur le rôle du Dorothy en tant que lieu d’accueil et de liens interpersonnels.

En tant que café associatif, nous sommes en effet amenés à accueillir et à rencontrer beaucoup de personnes d’horizons divers. Quel rapport aux personnes édifier dans un tel lieu ? Comment y œuvrer à l’harmonie, à la concorde et à la créativité ? Comment procéder pour que les libertés et les personnalités, plutôt que de s’entrechoquer, se contourner ou se blesser, s’inspirent, se nourrissent et se stimulent ?

Dans les lignes qui suivent, j’essaie, à partir de l’expérience de bénévole qui est la mienne, de proposer quelques pistes.

Notre première tâche consiste à accueillir des personnes toutes uniques. Il faut que les personnes qui pénètrent au Dorothy rencontrent des personnes, non qu’elles se heurtent à une « structure », un système. Notre monde est plein de structures impersonnelles et mécaniques où la conscience ne semble pas avoir sa place tant les fonctions et les finalités poursuivies sont lointaines et générales. L’homme singulier y est un numéro, l’exemplaire d’une catégorie générale, un statut. L’échange direct et de cœur à cœur y est presque impossible, non parce que les personnes qui y travaillent sont cruelles, lâches ou sans âme, mais parce qu’un ensemble de procédures, de contraintes et de fonctionnements s’interposent entre les hommes et les plient à leur loi d’airain. D’où le fait logique qu’en de telles structures la responsabilité est souvent introuvable.

Un accueil véritablement humain repose sur l’attention et la disponibilité. Accueillir, c’est recevoir la personne qui advient comme dotée de dignité, c’est à dire comme un être qui n’a pas à « faire ses preuves » mais dont la valeur est déjà présente, donnée, à reconnaître et à contempler comme une évidence. Dorothy Day n’a cessé de répéter que l’autre n’est pas à aimer parce que le Christ nous le demande, mais parce qu’il est l’image même du Christ, c’est à dire de l’Amour. Porter ce regard sur autrui n’est ni toujours spontané, ni toujours aisé, cela s’apprend et se cultive, cela suppose de dépasser nos humeurs et nos affinités naturelles. Je dirais même que cela exige la conversion de tout notre être à l’amour auquel l’Évangile ne cesse de nous inviter comme à une promesse accessible et heureuse. De cette conversion jaillit une nouvelle manière de voir le monde et les personnes qui le peuplent. Une lumière nouvelle, venue de Dieu et reçue dans la foi, enveloppe les choses et les êtres, nous les rendant tout à la fois extrêmement concrets et mystérieusement surnaturels. La lumière de la foi n’éloigne pas du monde, elle donne au monde sa véritable épaisseur, sa texture divine.

Pour nous chrétiens, la dignité est indissociable de la personne humaine, image de Dieu, destinée au bien et capable de bien. Avoir foi en Dieu et avoir foi en l’homme est un geste indissociable. Car avoir foi en l’homme, c’est avoir foi dans le fait que chacun peut se hisser très concrètement, si les conditions sociales l’y encouragent, à la hauteur de sa propre image divine. C’est exigeant, peut-être fou – c’est un acte de foi ! – mais cet acte de foi peut trouver, dans l’expérience, de belles raisons de se maintenir et de prospérer.

Une certaine charité mal comprise nous persuade qu’accueillir revient à accepter tout de l’autre. C’est une erreur. Une erreur compréhensible car on pense échapper par elle à la culpabilité découlant d’une difficulté à incarner l’autorité d’une part, au conflit dont on craint l’issue d’autre part. Pourtant, aimer l’autre, c’est désirer et œuvrer à son bien. Si son attitude est contraire à son bien et au bien commun, il est légitime et nécessaire de fixer des limites et d’exiger le respect d’autrui. Par exemple, écouter n’est pas subir un questionnement intrusif. Autre exemple : faire preuve de compassion n’est pas tolérer des comportements indécents ou déplacés. En chaque situation, il faut discerner où se situe le bien, c’est à dire le chemin souhaité par Dieu pour cette personne, à ce moment précis. Ce chemin est forcément un chemin de charité, c’est à dire d’amour et de bonheur, mais la charité possède de multiples langages. Elle peut donc prendre des formes variées, de l’écoute la plus sincère à la fermeté la plus nette.

Dieu nous appelle à nous donner mais il est faux et dramatique de penser que le don implique forcément la souffrance. Le Christ nous a avertis sur le fait que la souffrance et le rejet surviendraient si nous le suivions jusqu’au bout, mais il ne nous a pas demandé de chercher la souffrance comme on recherche un critère de légitimité. L’originalité de l’Évangile est au-delà de l’appel au don de soi ; elle se trouve dans l’idée révolutionnaire que du don de soi découle le véritable bonheur. Certes, désirer mettre le don au centre de sa vie implique sans doute de mourir en partie à soi-même, c’est à dire d’apprendre à se décentrer, d’apprendre à voir la vie comme une tâche de dépense de notre être intérieur, non comme un exercice d’accumulation d’avoirs matériels. En ce sens, se donner revient à refuser la possession et la maîtrise de soi par soi. Donner, c’est se déposséder car c’est faire place en moi à ce qui est autre que moi. Cette capacité au don n’est pas figée comme une caractéristique naturelle. Elle n’est pas une « qualité individuelle », un « skill » comme se plaît à nous l’enseigner la non-pensée managériale contemporaine. Car cette capacité se demande à Dieu, se reçoit de Lui et se cultive avec Lui comme une grâce, s’élargissant à mesure que l’inspiration divine creuse en nous ses voies et ses appels. Sur ce point, il nous faut être à la fois pleinement humble et pleinement fou. Humble : mesurer et reconnaître lucidement jusqu’à quel point je peux me donner, aux différentes étapes de ma vie, sans sombrer dans la dangereuse illusion de me croire un surhomme. Fou : ne cesser de demander à Dieu les ressources intérieures à un plus grand don de moi-même, ne cesser d’aiguiser en moi le désir de sainteté, vocation véritable à laquelle Dieu destine tous ses enfants. La vocation, au sens plein du terme, n’est pas, par un doux matin d’octobre, se sentir une âme de banquier, de footballeur ou bien d’artiste ; c’est se découvrir appelé à un don total de soi-même transcendant nos différents secteurs de vie (professionnel, familial, associatif, politique…)

L’accueil véritable ne se satisfait pas d’une relation où la répartition des rôles entre celui qui donne et celui qui reçoit est figée dans une asymétrie. Il vise une relation plus égalitaire où chacun est invité à donner à son tour. Et cela non pas parce que nous sommes attachés à l’idéal budgétaire de la Banque Centrale Européenne des comptes à l’équilibre, mais parce que nous croyons que l’homme est un être social et créateur qui aspire à participer à une œuvre collective le dépassant, par laquelle et dans laquelle il peut se reconnaître. Cela signifie concrètement que chacun doit être invité à faire vivre « selon ses moyens » l’œuvre collective dont il bénéficie par ailleurs. Il faut sans cesse faire place, guetter les bonnes volontés, se faire médiateur entre les bonnes aspirations et leur concrétisation, déminer les timidités et les hontes, être aimant, rassurant, inspirant. Ne pas exiger mais inviter ; ne pas immobiliser mais encourager. Tâche infinie, tâche exigeante, tâche exaltante ! L’être humain n’est pas fait pour des buts moyens mais pour des fins élevées. Le manque d’humilité, c’est de penser que de telles fins sont faciles à accomplir, non de penser qu’il est possible de les viser.

Le bien commun n’est pas une réalité figée, donnée une fois pour toutes, mais une réalité vivante et dynamique, qui demande à être créée. Au Dorothy, le bien commun consiste à se laisser inspirer par l’Évangile pour animer un lieu de cohabitation (café associatif et ateliers de travail), d’entraide (activités de solidarité) et de formation (activités intellectuelles, artistiques et manuelles). Il est possible que d’un tel lieu émanent des désirs d’engagement et de mobilisation politiques, des idées de combats et des modes d’organisation particuliers. Le Dorothy consiste également à mutualiser les forces et répartir les efforts afin de maintenir un lieu fonctionnel, en état de marche. Le Dorothy ne tient que par une mise en commun permanente et renouvelée de ressources morales (écoute, échanges, discernements…), spirituelles (prières communes, retraites…) ou matérielles (temps, services…).

J’aime l’image du feu qui brûle dans la cheminée : la cheminée, c’est le lieu ; le feu, c’est l’activité qui s’y produit. Si nous restons assis devant le feu, si peu à peu nous nous encroûtons et nous nous empâtons, le feu s’éteint. Restent de gros corps las, avachis sur des fauteuils, dans une lourde atmosphère tiède et enfumée, qui se racontent leur vie passée en se désespérant du temps présent. Au contraire, si nous ne cessons de chercher du bois et de nourrir le brasier, le feu grandit, la joie aussi, la vie ne cesse de se développer autour de la cheminée, souvent de manière inattendue et étonnante. Tel peut être notre état d’esprit : intégrer à l’œuvre d’alimentation du feu qui crépite toujours plus de nouvelles personnes. Se convaincre qu’il n’y a pas de petits rôles ; que l’acte de créer un lieu n’est jamais derrière soi mais dans le présent et l’avenir ; que balayer la cendre tombée de l’âtre sur le sol est utile au même titre que d’aller dénicher de nouvelles réserves de bois. Dans cette œuvre, il faut veiller à ne pas basculer dans l’activisme. Le feu s’alimente mais il se contemple également. Ce qui signifie qu’il est crucial de se ménager des temps de repos, de poésie, de rêverie… Cela est d’autant plus important que c’est dans cet état de disponibilité et de désœuvrement que peut survenir un événement inattendu, que peut faire irruption un « prochain » inconnu, que peut naître et s’élever en soi un désir nouveau. L’essentiel restera toujours la chaleur qui vit dans les cœurs, non mesurable par l’intensité du feu qui brûle, car, oui, « c’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres qu’ils reconnaitront que vous êtes mes disciples » (Jean 13-35).

mardi 7 avril 2020 | Article

Par Anne Waeles.

Si nous désirons retrouver la messe, nous ne sommes pas victimes d’une injustice.

Mais il faut savoir pourquoi nous désirons la retrouver. L’eucharistie est le lieu où le Christ se donne pour que nous formions réellement son corps, et que nous puissions nous mettre au service de l’avènement de la justice du royaume de Dieu. Comme corps du Christ, nous voulons dénoncer toutes les injustices commises par le pouvoir politique sous couvert de confinement ces dernières semaines : violences policières racistes, parcage de migrants dans des gymnases au mépris de toute utilité sanitaire, dédain des soignants que l’on sacrifie après avoir dégradé leurs conditions de travail ces dernières années et sans rien proposer aujourd’hui pour la revalorisation de celles-ci, absence de régularisation des sans-papiers que l’on peut laisser crever après avoir usé leur force de travail dans nos chantiers de construction publique ou nos cultures…

Et

nous sommes tous victimes d’injustice quand nous voyons se dessiner

les projets étatiques post-confinements les plus délirants, du

projet de relance au profit des entreprises les plus polluantes à

l’application de surveillance Stopcovid. Injustice du renforcement

du pouvoir de l’État sur nos corps et nos esprits, mépris de

cette machine qui ne nous juge bons qu’à produire, consommer, et

rester en vie, mais sans aucune finalité.

Bien

sûr qu’il nous paraît risible que la seule chose que l’on soit

autorisé à faire après le 11 mai, c’est produire et consommer,

et nous savons bien que nous vivons en réalité d’une autre

nourriture. Nous ne désirons pas consommer mais être consommé1,

incorporés au corps du Christ et vivre de sa vie. Nous croyons dans

la puissance du sacrement, mais aussi que le Seigneur se donne à

chaque instant. Et nous ne voulons pas détourner le sens de la messe

en réclamant une pratique individualiste et consumériste – je