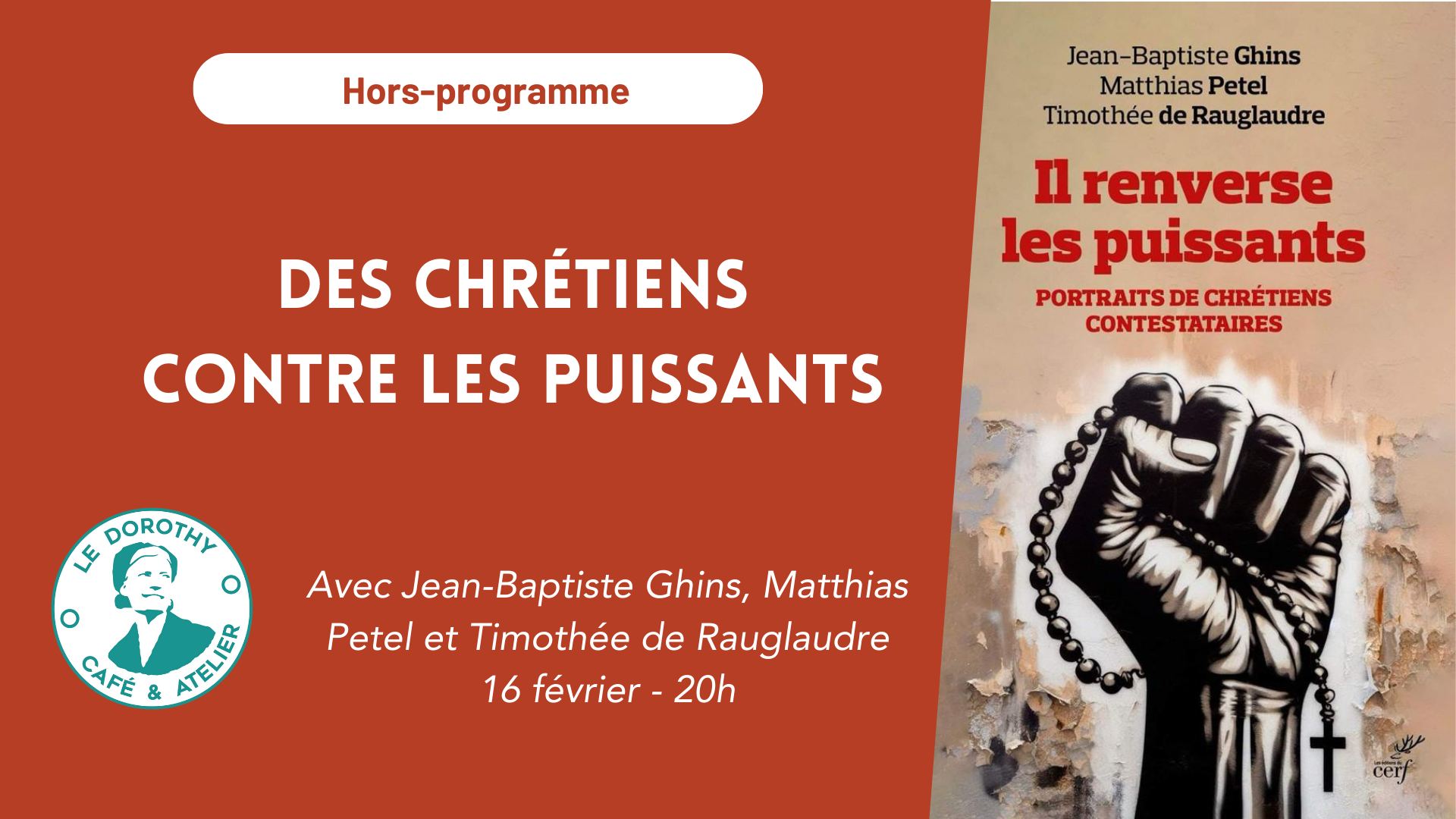

Il renverse les puissants. Portraits de chrétiens contestataires

La conférence

Vendredi 16 février 2024 à 20h

Le christianisme est fréquemment associé, a fortiori à gauche, à la défense de l’ordre social. Cette représentation est loin d’être dénuée de fondements historiques.

Cependant, au milieu d’une complicité religieuse avec les puissances d’en bas, des femmes et des hommes se sont levés, au nom de l’Évangile et de sa force révolutionnaire, contre les structures de domination de leur temps – le capitalisme, l’impérialisme, l’apartheid ou le patriarcat. Ils s’appellent Dorothy Day, Ivan Illich, Fannie Lou Hamer, Emmanuel Mounier ou Dorothee Sölle.

Ils ont vécu sur des continents différents, ont chacun un rapport singulier à la foi et à l’engagement politique. Tous partagent une soif de radicalité et de justice et une même conviction qu’un autre monde est possible, ici et maintenant, que le royaume de Dieu a déjà commencé.

Les auteurs du livre Il renverse les puissants. Portraits de chrétiens contestataires publié aux éditions du Cerf, Jean-Baptiste Ghins, Matthias Petel et Timothée de Rauglaudre, présenteront au Dorothy ces 12 figures inspirantes pour nos temps.

Rencontre animée par Mélinée Le Priol.