Martha Hennessy, militante pacifiste états-unienne, était à Paris en juin à l’occasion de l’exposition “Dorothy Day. Changer l’ordre social” au Cloître des Billettes. Le 26 juin, le Dorothy a eu la joie de recevoir Martha pour une conférence exceptionnelle. Baudouin de Guillebon, bénévole au Dorothy, l’a rencontrée et a publié son portrait sur le média Première Nouvelle. Nous le reproduisons avec son aimable autorisation.

Lorsqu’on demande à Martha Hennessy combien de temps elle a passé en prison, elle sourit et répond : « Pas assez longtemps ». Une réponse devenue traditionnelle chez les militants pacifistes américains, depuis qu’elle a été prononcée par le jésuite Daniel Berrigan, le fondateur du Catholic Peace Fellowship, l’un des dix fugitifs les plus recherchés du FBI dans les années 60. Rien n’est assez pour cette lignée de chrétiens opposés aux guerres injustes, au complexe militaro-industriel, à l’emprisonnement massif et arbitraire, opposés aussi à la ségrégation et aux mille maux du désordre social.

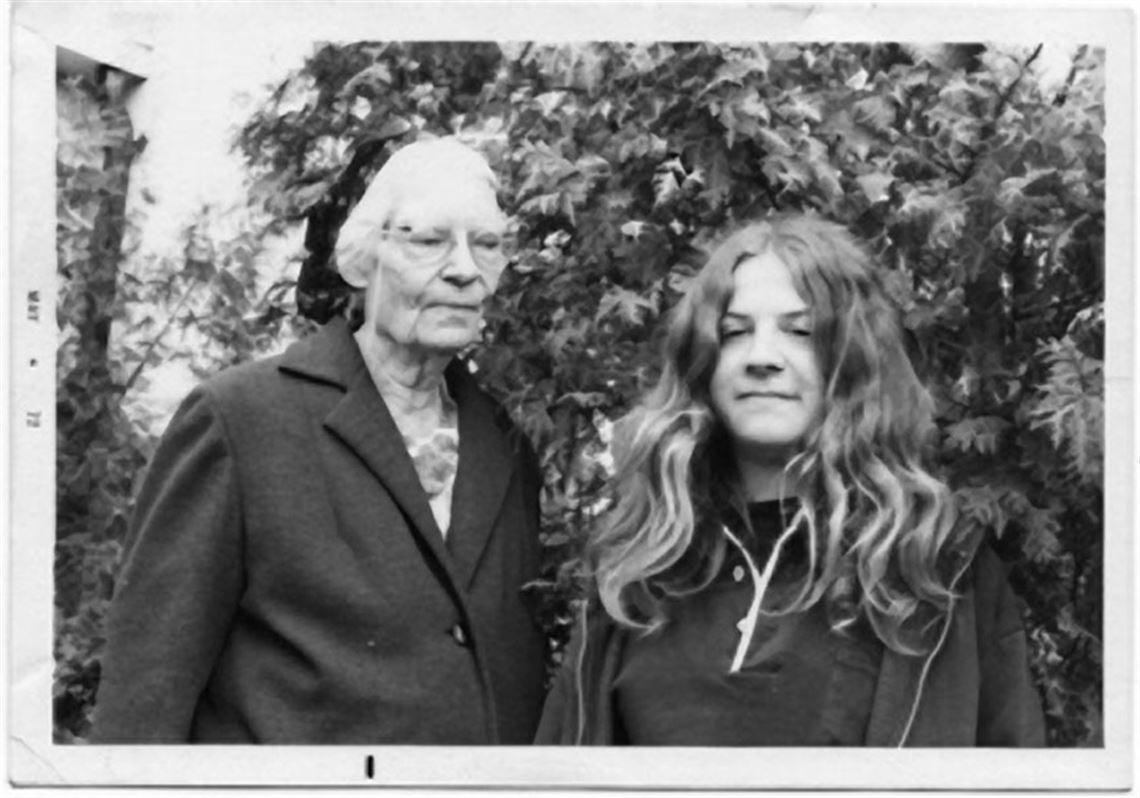

Martha est la fille spirituelle de ce mouvement qu’elle prolonge au XXIe siècle. Mais elle est aussi la petite-fille de Dorothy Day, co-fondatrice avec le Français Peter Maurin du mouvement des Catholic Worker. C’est d’ailleurs pour parler de sa grand-mère qu’elle est venue au café le Dorothy le 26 juin. Devant un parterre de curieux, Martha détourne les questions qui lui sont destinées pour mieux célébrer la mémoire de Dorothy, la Servante de Dieu, la pacifiste absolue, figure majeure et multirécidiviste de l’anarchisme catholique américain. Elle rappelle la jeunesse socialiste de Dorothy la journaliste, ses emprisonnements de suffragette, elle détaille sa conversion au catholicisme, ses luttes auprès de Martin Luther King, son engagement contre toutes les guerres, elle se souvient du nom de Dorothy jeté par le Pape François au milieu du Congrès américain, en 2015, comme d’autres jettent leur gant. « C’est Dorothy, dit Martha, qui m’a attrapé la nuque et qui m’a poussé à agir, elle m’a conduit là où je ne pensais jamais aller. »

Car Martha n’est pas simplement une disciple intellectuelle de la fondatrice du Catholic Worker, elle a choisi de poursuivre sa tâche, et de renouer avec l’action militante. Une personne lève la main durant la conférence : « Pourquoi pratiquez-vous l’action non-violente ? Aujourd’hui, certains considèrent que l’action directe, la détérioration de matériel, par exemple, peut être plus efficace, n’êtes-vous pas d’accord ? » Non, Martha secoue la tête. Pourquoi rechercher la violence quand il y a tant d’autres moyens de s’opposer au système entier, à ces structures de péché qui rongent même nos consciences ? Dans l’assemblée, certains militants venus l’écouter ne semblent pas convaincus, ils semblent attirés par l’action violente, ils murmurent.

Lorsque nous avons marché dans les rues du Xe arrondissement avec Martha, le lendemain de la conférence, cette question de la violence est revenue naturellement dans la conversation. Il y a, m’a-t-elle dit, une séduction pour la violence et la destruction qui semble ressurgir. Le pacifisme chrétien et l’action non-violente inspirée par le Christ ont-ils tout à fait disparu, cédant le pas à une nouvelle génération militante désireuse d’en découdre et de ne pas subir les violences mais de les commettre ? Martha confirme que le mouvement chrétien pour la paix est plus faible désormais, qu’il manque de figures charismatiques. Elle s’attriste de l’engouement suscité récemment par le meurtre du patron de l’UnitedHealthCare – comme sa grand-mère un demi-siècle auparavant, elle refuse de s’associer aux assassins. Elle veut construire, montrer, faire vivre : agir de manière féconde.

En poursuivant notre déambulation, nous pénétrons dans l’église Saint Laurent où nous croisons plusieurs patrons du mouvement des Catholic Worker : saint Vincent de Paul et sainte Louise de Marillac qui en étaient les paroissiens, la petite Thérèse de Lisieux. Saint Laurent lui-même dont la vie ne fut qu’une errance pour échapper aux griffes de l’oppresseur, qui après avoir distribué ses biens aux pauvres et aux indigents, séjourna en prison où il guérit, soigna et écouta ceux qui y croupissaient, avant que d’être brûlé sur le grill, n’était-il pas aussi un précurseur de ce mouvement auquel Martha appartient ?

C’est peut-être par la communauté des saints, cette communauté vivante qu’il faut aborder la vie de Martha. Nous sommes assis désormais au bord du Canal Saint Martin, un saint pour les pauvres encore, selon les mots de la Légende dorée : « Un jour d’hiver, comme il passait sous une des portes d’Amiens, il rencontra un pauvre qui était tout nu. Aussitôt, coupant en deux, avec son épée, le manteau dont il était recouvert, il en donna à ce pauvre une des deux moitiés. Et, la nuit suivante, il vit le Christ lui-même vêtu de cette moitié de manteau. »

Martha commence à parler, elle se souvient qu’à l’âge de quatorze ans, son frère a été enrôlé pour le Viêt-Nam. Le petit-fils de Dorothy Day, qui était alors l’une des incarnations de l’opposition à cette guerre, revêt son uniforme et se prépare à partir. Dorothy passe à la maison et l’interroge, elle peut l’aider à faire les démarches pour être objecteur de conscience, mais dit-elle, c’est là toute la richesse et la liberté de ce terme : tu dois agir selon ta conscience. Il remercie sa grand-mère mais il veut servir son pays, il veut partir à la guerre de l’autre côté du monde. Dorothy l’embrasse et repart manifester contre cette guerre, Martha la rejoint. Elle retrouvera son petit-fils après la guerre, du même amour qu’elle a accueilli tous ses amis partis pour la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir respecter la conscience de chacun, ne pas se séparer de ceux qui ont fait des choix opposés aux nôtres – maintenir les fils mêmes les plus ténus.

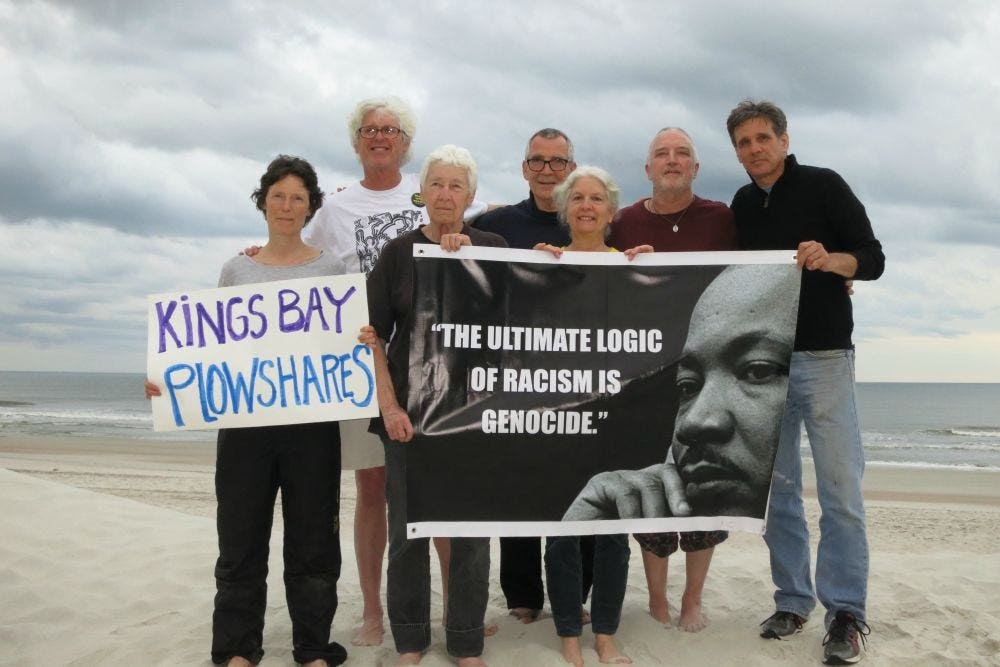

Voilà le premier héritage de Dorothy Day qu’il faut poursuivre, ajoute Martha : nous devons toujours respecter notre propre conscience. La « primauté de la conscience », comme Maritain parlait de la « primauté du spirituel », ou comme le cardinal Newman avant lui écrivait que s’il devait porter un toast il le porterait d’abord à sa conscience, avant de le porter au pape.Si la conscience est première, elle doit être nourrie, c’est-à-dire informée. Martha l’a martelé lors de la conférence : il est d’une importance capitale, surtout au XXIe siècle, d’être informé. Elle cite les quelques médias qui tiennent encore la route aux États-Unis : la revue jésuite America, le National Catholic Reporter, pour la télévision l’émission d’Amy Goodman, “Democracy Now !” et à la radio, le podcast de John Dear “The NonViolent Jesus”. C’est maigre. Tout le reste est à faire. C’est pour cela qu’elle a manifesté en Corée du Sud devant une base militaire américaine, c’est pour cela qu’elle a manifesté au sein du mouvement “Witness Against Torture” lancé par la Catholic Worker Carmen Trotta contre la torture dans la prison de Guantanamo, c’est pour cela aussi que Martha figure parmi les King’s Bay Plowshare Seven. Le mouvement plowshare (soc de charrue) tire son nom d’un verset d’Isaïe : « De leurs épées ils forgeront des socs de charrue », et agit contre l’usage militaire du nucléaire.

En 2018, sept militants, dont Martha, sont entrés par effraction dans une base navale américaine, à Kings Bay, où se trouvent des sous-marins nucléaires. Ils ont déployé une bannière, affiché une photo de Martin Luther King, ils ont écrit « aimez-vous les uns les autres » sur le sol, et ont répandu leur sang. Ils ont par ailleurs déposé plusieurs livres et l’un d’eux a lu un extrait du Pape François dénonçant l’arme nucléaire, avant d’être arrêtés et emprisonnés.

Lors de son procès, Martha déclare : « Je n’ai aucune intention criminelle, je veux simplement empêcher un nouvel holocauste nucléaire. » La stratégie des actions plowshare, me dit Martha, est d’abord d’alerter, d’informer par une action remarquable. Mais ça ne s’arrête pas là, le tribunal est la seconde étape : car c’est au tribunal que l’on peut partager ce qui nous anime, le tribunal est « l’extension du Pentagone », ce sont les juges qu’il faut essayer de convertir. La dernière étape de l’action se déroule en prison où s’accomplit l’une des œuvres de miséricorde : visiter les prisonniers.

Il est étonnant de voir que lorsque Martha parle de ses séjours en prison, elle ne semble pas remarquer qu’elle y fut prisonnière, on dirait qu’elle y est entrée et qu’elle y est demeurée libre, libre afin de secourir ceux qui ne le sont pas. Cette opération lui a coûté dix mois d’emprisonnement, dix mois durant lesquels elle a tenu un journal dont elle a publié quelques extraits sur internet, elle y déplore les conditions de détention, la drogue qui circule, le caractère punitif et non miséricordieux de cette justice. Elle y note aussi la sourde angoisse qui l’étreint, la claustrophobie, l’intimité forcée avec les autres détenues, et au détour d’une phrase la grâce d’une joie soudaine : « Tout le soutien et l’amour offerts par la communauté des pacifistes m’a submergé de joie et de gratitude ». La joie ne la quitte pas, elle se répand car l’action pacifiste essaime partout. En effet, à la suite de cette opération, l’Université DePaul a créé le prix Berrigan-McAlister pour récompenser une personne ou une communauté qui incarne la non-violence chrétienne, et les Kings Bay Seven seront les premiers récompensés en 2021.

La conscience informée donc pour mieux agir. Mais agir comment, où, par des actions spontanées uniquement ? Depuis 2007, Martha a rejoint la maison des Catholic Worker de New-York, elle est revenue au catholicisme de son enfance et elle a décidé de poursuivre le travail de sa grand-mère. Devenue grand-mère à son tour, elle vit dans cette maison d’hospitalité comme une grand-mère : elle s’occupe des personnes accueillies, elle lave le sol, elle prépare la soupe, elle fait des lessives. C’est la charité quotidienne, un pacifisme de tous les jours : donner un logement et de la nourriture à ceux qui en ont besoin, pour leur permettre de vivre en paix. Car il ne s’agit pas uniquement de rechercher la paix internationale, mais aussi de faciliter la paix sociale.

Alors Martha s’informe aussi sur la politique de son pays dont elle essaye de comprendre toutes les mécaniques vicieuses. Elle se rend malade à écouter les discours de l’Heritage Foundation, elle paye des centaines de dollars pour assister au National Catholic Prayer Breakfast, « où sont répandus toutes les fausses paroles sur le Christ », glisse-t-elle. Cette année, le petit-déjeuner est présidé par J.D. Vance qui raconte comment il a « rejoint la résistance », c’est-à-dire qu’il parle de sa conversion au catholicisme. Il se présente comme un agneau, dit Martha, il joue le naïf, il dit qu’il ne connaît pas bien la religion, qu’il a tout à apprendre, il est si à l’aise qu’il se permet de mimer la timidité. Il parle de la tradition, il parle du catholicisme dans sa vie. Martha bout intérieurement, elle est allée à cet événement pour faire un scandale, elle voulait se lever et hurler, faire du bruit pour dénoncer l’hypocrisie de Vance. Mais ce jour-là, l’Esprit Saint agit en elle, il lui semble que Vance qui s’est converti a donc la possibilité de la « métanoïa », ajoute-t-elle : il pourrait changer de regard et les cris qu’elle proférerait contre lui empêcherait ce retournement. Elle veut croire à cette transformation de Vance par la grâce. Elle se tait donc. Quelques heures après cet événement, Vance insultait copieusement Zelensky à la Maison-Blanche, dans une scène qui fut largement diffusée et commentée – il avait fini de digérer son petit-déjeuner national-catholique.

Martha veut insister sur une dernière nécessité : il faut trouver des points d’accords, comme le répétait le pape Jean XXIII. Les chrétiens entre eux, mais aussi les chrétiens avec le reste de leurs contemporains doivent trouver des situations communes qui les poussent à marcher ensemble : « Gaza, la famine à Gaza devrait être l’un de ces points d’accord », affirme-t-elle. Elle évoque la militante Kathy Kelly, arrêtée plus de soixante fois, qui est allée au Yémen, en Irak, en Afghanistan, à Gaza, partout où les bombes américaines ont écrasé des innocents. Le travail de la paix, comme le savent les diplomates, doit toujours passer par une reconnaissance partagée, les faits, les erreurs, les maux doivent être nommés. L’œuvre pacificatrice selon Martha Hennessy doit toujours commencer par la reconnaissance de la misère et de la pauvreté : nous devons commencer le pacifisme à l’échelon le plus bas, à l’échelon qui requiert, qui exige, qui implore les puissants de lui accorder la paix.

Le jour décline, Martha doit rentrer préparer sa valise, après un tour à la Basilique Saint Denis, il faut qu’elle se rende en Angleterre, sur l’île de Wight dans l’abbaye bénédictine Notre Dame de Quarr. Martha est oblate de Saint-Benoît, et de vieilles connaissances l’attendent là-bas. En novembre prochain, en compagnie de plusieurs membres du Catholic Worker, elle se rendra à Rome pour suivre l’avancement du procès de béatification de Dorothy Day. Des dizaines de boîtes d’archives ont été épluchées depuis trois ans. Elle espère que le dossier avancera, elle prie pour cela, tout spécialement le 29 novembre, jour de la fête de Dorothy Day. Martha tend les bras, elle nous donne l’accolade. Pax Tecum.

Pour nous qui avons été élevés dans la chaleur anesthésiante des paroisses de banlieue, il est un sentiment étrange qui nous gagne, après avoir quitté Martha. Une vague surprenante qui remonte des pieds à la tête, avant que ne s’installe une certitude, celle d’avoir rencontrée une vraie disciple du Christ, une catholique d’une autre facture, de celle qui transparaît habituellement sur les vitraux. Une catholique en chair et en os, d’une discrète vigueur.